UIST '25 に共著論文が採択されました

昨年度のパリ=サクレ大学での在外研究や、4 月に初の日本開催(物理)となった ACM CHI '25 でアニメに関する研究会合を開催したことなど、書きたいことはいろいろありつつ、日々が過ぎていきます。 とりあえず直近では、HCI 分野で、CHI と並んでいわゆるトップ国際会議と呼ばれる UIST '25 に、GUI ウィジェットのインタラクション設計に関する共著論文が採択されました。論文などの公開はまだ先ですが、プロジェクトページを公開しています。

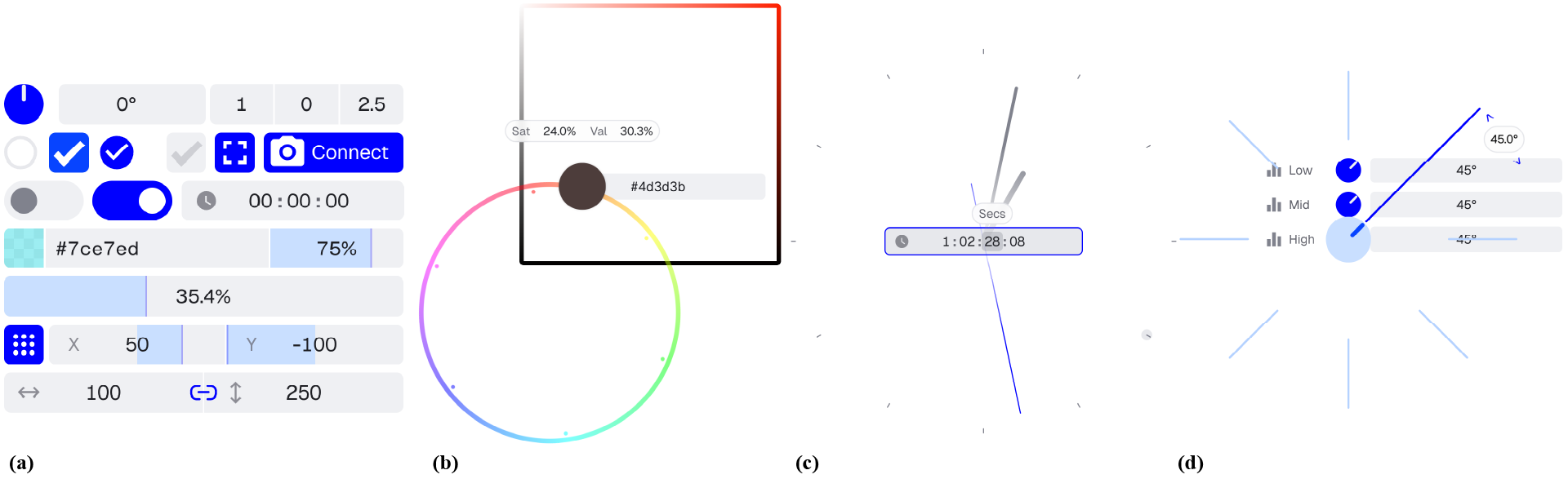

主著者である麦さんのような creative professional にとって数値スライダーやツマミ型のインタフェース、カラーピッカーなど GUI ウィジェットの使い勝手は致命的に重要です。 当たり前に使っている GUI ウィジェットでも、麦さんのような人がしっかり批判的に語ればいくらでも面白い議論ができるということを広く知ってほしかったので、そのお手伝いができて本当によかったです。すごくいい研究になりました。

私は今回コードを一切書いておらず、共著者の立場から、研究の進め方の相談に乗り、研究を文脈に置くお手伝いをしています。一昨年の Lyric App Framework (Kato and Goto, CHI '23)と昨年の Griffith (Kato et al., CHI '24)は現場に根差した研究("with")だったのに対し、今回は映像作家でありながら研究にも多大な興味を持って接してくれる麦さんが主体となって現場で、現場のために("by/for")研究したかたちです。本業でも忙しい年だったはずですが、すごいスピードと完成度で論文草稿をあげてくるので驚きました。

HCI の創造性支援ツールに関する研究者はともすれば学術的新規性を追求しがち(Frich et al., CHI '19)で、新しいトピックが出てくるとワッとそちらに流れていく(Ledo, X, 2025/8/2)ので、古典的 GUI の批判的検討は意外と多くありません。前に、未来志向のあまり 40 年で埋もれてしまった研究テーマや知見が相当あると書いたのですが、その典型例の一つだと思います。

麦さん自身「ニッチ」と表現していますが、「いや、それはニッチじゃない、ドメイン固有(domain-specific)なだけ」とは Jennifer Jacobs の至言(AIST Creative HCI Seminar, 2023)です。 本論文はプロ向け GUI の話というだけでなく、generic な顔してるデザインが実は novice 向けという yet another ドメイン固有に過ぎないことも示唆しています。 HCI 研究 40 年の中でインタラクションデザインの理論的整理が足りていない弊害としてこういう隠れ domain-specificity がけっこう発生しているように思えて、最近だと当たり前に指摘される WEIRDness の西洋偏重バイアス(Linxen et al., CHI '21)と同じくらい課題に感じていたので、その点でも重要な文献となりました。

麦さんと直接やり取りをするようになったのは2020 年後半でした。映像作品を制作する際にツールから作る人がいる、というので、その前から存じ上げてはいましたが、SIGPXにきてもらえたらと思ってお声がけしたのが最初のインタラクションだったみたいです。それ以来、私がプログラム委員長を務めた SIGGRAPH Asia 2021 の Real-Time Live! で発表していただいたり(Hashimoto, SIGGRAPH Asia '21)、一昨年から協力研究員として産総研に所属していただいたりして、交流と議論を深めてきました。 日本ソフトウェア科学会のチュートリアルでライブプログラミングについて一緒にレクチャーしたり、AIST Creative HCI Seminar の登壇メンバー編成に関与いただいて、その回で話していただいたりもしました。 尊敬しているクリエータとこのように関係を築けてきたこと、とてもうれしく思っています。(ちなみに、この記事は麦さん視点で Facebook に綴られた文章を読んで、自分も書いてみようと思いました。)

産総研に入って以来、教育に主眼がない国研にいるからこそ、また、パーマネント職で安定しているからこそできることを、自分なりの noblesse oblige として考えてきました。自分で道具を作って研究し、現場に届ける道具鍛冶研究者というアプローチ(Kato, ACM XRDS 29(4), 2023)や、SIGPX、AIST Creative HCI Seminar のようなコミュニティ創成への取り組みはその表れでした。今回そのメニューに、研究のプロとして他分野のプロと協働するだけでなく、プロその人を研究のフィールドに招いて主体的に議論いただくことが加わりました。 麦さんと自分だからこそ書けた論文だと思うので、みなさんに読んでいただくのが楽しみです。

最後に、アカデミアは無謬ではありません。構造的な問題で議論の俎上にあがらない研究課題もたくさんあります。そういった「Undone Science」(訳すなら、未着手の科学、でしょうか?)のメタな問題を扱う2nd conference on Undone Science in Computer Scienceに関わることになりそうです。投稿〆切は 10 月です。思うところある方は、ぜひ投稿をお願いします。

トップ

トップ